유튜브 편집자 15명 심층면접 조사 결과보고 토론회 개최

- Name : 관리자

- Hits : 145

- 작성일 : 2024-12-17

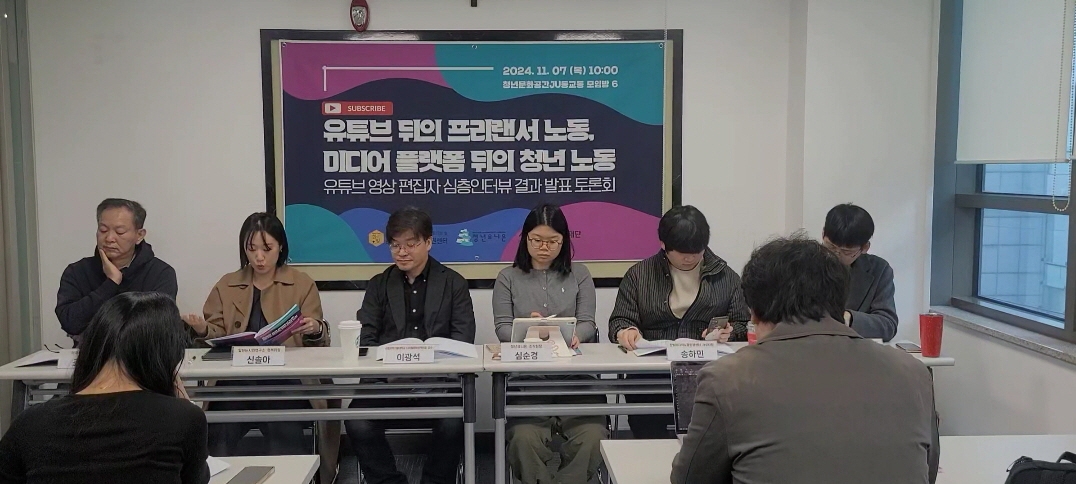

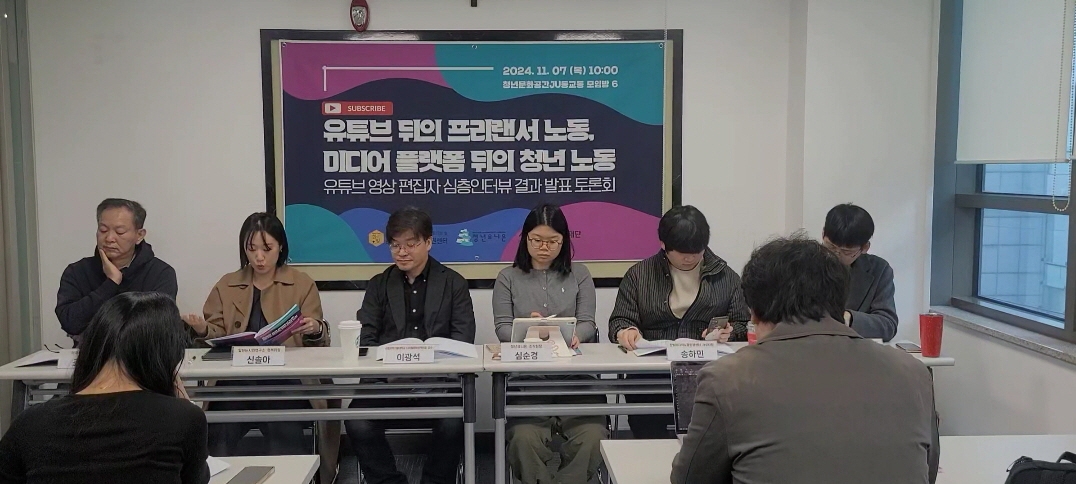

사무금융우분투재단(이사장 신필균)과 한빛미디어노동인권센터(센터장 김영민), 청년유니온(위원장 김설)은 지난 11월 7일 오전 청년문화공간JU에서 ‘유튜브 뒤의 프리랜서 노동, 미디어 플랫폼 뒤의 청년 노동’이라는 이름의 토론회를 열고 유튜브 편집자 15명에 대한 심층면접 조사 결과를 발표했다.

한빛미디어노동인권센터는 지난해 자체적으로 285명의 영상편집자를 대상으로 진행한 유튜브 영상편집자 노동환경 실태조사를 진행했으며, 올해는 우분투재단과 함께 심층면접조사를 실시하고, 이들의 커뮤니티 활동을 지원하는 사업을 진행했다.

심층면접 참여자들의 평균 연령은 약 26세, 평균 경력은 약 5년9개월이다. 인터뷰는 2년 이상 경력자들의 경험을 토대로 진행했다.

이번 심층인터뷰에 다르면, 생애 첫 노동으로 유튜브 영상 편집자를 선택하는 청년들이 늘고 있지만 ‘영상 1분당 1만원’이라는 업계 관행 외 별다른 규칙이 존재하지 않아 저임금 구조에 놓였고, 대금 미지급 등 부당한 일을 겪을 때 대처에 어려움을 겪는다는 조사 결과가 나왔다.

넷플릭스나 유튜브 등 방송산업의 구조가 영상 플랫폼을 중심으로 재편되면서 영상 창작물 기획·관리·편집 업무도 함께 확장됐다. 대부분 청소년·청년인 인터뷰 참여자들 중에는 유튜브 영상 편집자가 삶의 첫 노동인 경우가 많았다. 이들은 유튜브가 친숙한 공간이고 기존 방송산업보다 진입장벽이 낮아 영상 편집 일을 선택했다고 했다. 좋아하는 유튜버에 대한 팬심, 지인의 소개 혹은 동업제안, 영상편집에 대한 관심 등의 이유로 일을 시작한 경우도 있었다. 이들은 조회수 등 즉각적인 반응에서 얻는 성취감, 근무시간과 장소의 자율성을 관련 노동의 장점으로 꼽았다.

작업은 유튜버가 영상 원본을 보내면 영상을 모두 시청한 후 편집하고, 2차로 자막·효과·배경음 등을 삽입하는 방식으로 이뤄진다. 근로조건은 유튜버와의 계약으로 정하지만 서면계약서를 따로 작성하지 않는 유튜버도 많았다. 편집자 ㄱ씨는 “계약서는 한 번도 안 썼다”며 “(계약서를 쓰는지) 여쭤보면 보통 ‘안 쓰는 게 편하다’ 그런 식으로 둘러대더라”라고 말했다.

참여자들은 낮은 소득으로 인해 유튜브 영상 편집자 일의 지속성을 고민하고 있었다. 지난해 한빛미디어노동인권센터가 285명의 영상 편집자 대상으로 진행한 유튜브 영상편집자 노동환경 실태조사에 따르면 이들의 월 평균 수입은 145만 원(시급 환산 시 주휴수당을 포함한 법정임금의 85% 수준)에 불과했다.

면접 참여자들은 영상 편집업계 저소득 문제를 유발하는 원인이 이른바 ‘분당 단가’ 관행이라고 지적했다. 유튜브 편집자들은 보통 영상 결과물 1분당 1만원을 받는다. 편집자 ㄴ씨는 “(한 달에) 최저임금 정도를 벌려면 손이 굉장히 빨라야 한다”며 “웬만한 사람들 작업 속도로는 현재 단가로 최저시급도 안 나온다”고 토로했다.

대금을 지급하지 않거나 깎는 경우, 무리한 수정 요구를 받거나 폭언을 당했을 때 등 부당한 처우에 대응할 선택지는 적었다. 편집자들은 노동법상 노동자가 아니라 노동위원회 구제신청 등 노동법의 보호를 받을 수 없다. 심순경 청년유니온 조직팀장은 “꼭 법률 형태가 아니어도 산업이 어느 정도 규모를 가지면 이를 규율하는 제도가 존재해야 한다”며 “철저히 비제도화된 영역을 어떻게 제도 안으로 끌어올지를 고민해야 한다”고 말했다.

신솔아 일하는시민연구소 정책위원은 “영상 편집자들이 인식하는 자율적 노동이 얼마나 자율적인지 재고할 필요가 있다”며 “계약 해지, 퇴직 자유가 없다는 면에서 계약의 종속성이 높고, 단가 결정을 자신이 결정할 수 없고 대금 지급의 불안정성을 상시 가지고 있다는 면에서 경제적 종속성도 높다. 편집자들이 실제 언급한 자율성은 시간과 장소 선택에 국한된 제한적 수준”이라고 지적했다.

신 정책위원은 “플랫폼은 표면적 자율성을 노동 유연성이라는 미명 아래 노동자 보호를 회피하려는 용도로 사용하고 있다”며 “법과 제도의 사각지대를 만드는 핵심 요인”이라고 지적했다.